出口王仁三郎の作陶 〜色鮮やかな茶盌が起点に〜

出口一門の作品の中でも筆頭に挙げられるのは、王仁三郎が造った楽茶盌である。しかしそれらの茶盌が作品として認知されるまでにはかなりの年月を要した。

王仁三郎が初めて作陶をしたのは大正15年。同年9月、奉納のため天恩郷(亀岡の境内地名称)を訪ねた三世・茂山千作師(狂言師・人間国宝)は、「父と大本を訪ね、その時に楽茶盌をいただいた。お会いした部屋には沢山の茶盌、墨絵などが展示されていた」と述懐している。

昭和4年7月には天恩郷に王仁三郎専用の陶芸作業場と窯場を建設。しかしいずれの建物も昭和10年の宗教弾圧により完全に破壊され、全ての活動停止を余儀なくされた。

茶盌づくりを再開したのは昭和19年12月末。近くに疎開してきた陶工・佐々木松楽の家を連日のように訪ね、作陶を始めた。まるで地下のマグマが一気に大爆発し噴火するかのように全エネルギーを土塊に注いだ。

その様子を王仁三郎の娘婿(二女の夫)・出口乕雄は次のように記す。

「一刀一礼の心を込め、おのが生命を吹きこむような茶盌造りである。(中略)彼が茶盌の着色をするおり、いったん佳境にはいると、目にもとまらぬほどの早さで、絵具の色の見さかいもないような筆さばきで、緑をぬり、紅をぬり、黄をぬってゆく。ぬるというより色をうばって叩きつけるような激しさである。見ていると、どうなるものかと案じられるが、焼きあがってみると、色それぞれは澄み切って少しの混濁もなく輝いていた」

楽焼きという伝統的な形式をとっているが、出来上がったものは、それまでに誰も見たことのない鮮やかな色使いのものだった。

こうして真とも偽とも見定めることのできない未知の茶盌ができあがった。この茶盌がひとつの起点となり、その後、国内外で予期せぬ展開が繰り広げられることになる。

茶盌「天国二十八」 〜陶芸家・金重陶陽を魅了〜

出口王仁三郎は精魂を傾けて茶盌をつくった。しかしその評価、真偽は誰にも分からなかった。少しでも褒める者がいれば簡単にわけ与えた。

その茶盌づくりを静かに見守りながら、ひそかに評価していた者がいた。それは王仁三郎の長女・直日(三代教主)であった。昭和20年当時、直日は亀岡を離れ、一家で竹田(現朝来市和田山町竹田)に住み農業に従事していた。そして時々亀岡に帰り王仁三郎の元を訪ね、出来上がった茶盌を竹田に持ち帰った。

「朝野(直日の戸籍名)が来るとかなわん。わしのいちばん良い茶盌をもっていってしまいよる」と王仁三郎は言いながらも、焼き上がった中のよいものは「これは朝野のや」と言って別に大事にとっておいた。王仁三郎にとって直日は良き理解者であった。

「もっとお茶に使える茶盌を作ってくれればよいものをと思いつつも、驚きというか、よく見ればみるほど、華麗なままにしっとりと眼に泌みてくる美しさに、思わず吐息をもらしたほどです」と直日は後年述懐している。

陶芸家の中で初めて王仁三郎の作品を認めたのは金重陶陽(備前焼作家・人間国宝)であった。

茶室に案内された陶陽の前に直日は約50点の王仁三郎が造った茶盌をならべ、「いちばん良いものを一点差し上げます」と言った。

その場面を陶陽は次のように話している。

「こちらは焼き物作りですから、試験官の前に座らされたも同様です。四、五点別によけたが、どれと決まらない。その時、弟のかげになっていた一点がぱっと眼にとまった瞬間、ぴかりと脳底を打って腹の中を渦巻くようにそれが映じた」

その茶盌に決めた瞬間、直日は「私の一番よいと思っていたのを取られまして、私も嬉しいです」と素直に喜びを言葉にした。

その茶盌は王仁三郎により「天国二十八(てんごくにじゅうはち)」との銘が付されていた。

その後、この茶盌が機縁となり、新たな展開が生まれてきた。

芸術家、評論家に衝撃 〜星の輝き「耀盌(ようわん)」と命名〜

出口王仁三郎によって「天国二十八」と名付けられた茶盌は、王仁三郎の長女・直日(大本三代教主)から金重陶陽(備前焼・人間国宝)の元に渡った。

陶陽は荒川豊蔵、加藤唐九郎など国内を代表する陶芸家と親交を持ち、家にはイサム・ノグチほか多くの芸術家、評論家が足を運んだ。「日本美術工芸」誌の発刊責任者であり美術評論家でもあった加藤義一郎もその一人。加藤は生涯を日本の陶器を育てることに捧げた人物である。

陶陽宅で加藤は王仁三郎の茶盌二点「天国二十八」「御遊(ぎょゆう)」を初見。名品と呼ばれるものはすべて見尽くしてきた加藤にとっても、それは衝撃であった。

「質はらくやきである。形は十全具備の茶盌で作は光悦と宗全に優るとも劣らない。絵は南欧の陽光の下に生まれた後期印象派の点描を偲ばせ、ルリ・緑青・黄土・エンジ等みな日本離れしたさえにかがやく。殊に刷き上げるエンジの色は妙に美しい。もしこんな茶盌を見たといったら人は信ずるだろうか」

その感動は「日本美術工芸」誌に詳しく紹介され、加藤によって王仁三郎の茶盌(昭和19年以降のもの)は「耀盌(ようわん)」と名付けられた。「美盌・秀盌・麗盌ではあきたらない。もっと真底からの輝きが名にもほしい」と辞書と首っ引きで加藤が考えたのが前記の名である。「耀」とは星の光を意味する。

その後、国内各地での作品展を通し耀盌は多くの人の注目を集めた。

棟方志功(版画家)も耀盌に魅せられた一人。次のような短歌を残している。

きみの御手土をこねまた水をひき生まれしたふ(尊)とこの玉の盌

きみを拝しきみに伏すれどきみと会はずこの盌橋のありがたきかも

棟方自身は、大本とは無縁の芸術家。耀盌を橋渡しとして面識のない「王仁三郎」の世界に触れた喜びが詠まれている。

この後、各地で開かれた作品展は、また思いもしないものを引き出すこととなる。

出口すみこの書 〜独習の仮名「霊筆」と絶賛〜

耀盌と名付けられた出口王仁三郎の茶盌は世間の耳目を集めた。

今度は耀盌の展示がきっかけとなり思わぬものが世に出ることになった。昭和24年10月、東京芝の美術倶楽部で開催された耀盌展会場での出来事。

耀盌の横には王仁三郎の筆になる箱書きと共に、王仁三郎の妻・すみこの筆による箱書きもあった。両者の箱書きに目を留めたのは稲垣黄鶴書道芸術院審査員、日本女流書道協会理事。十代にして御前揮毫をするほどの力量の持ち主であった。職業柄、茶盌より先に箱書きに目がいった。

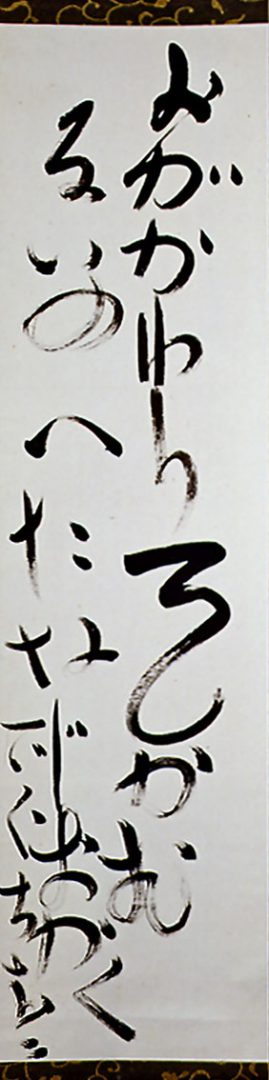

王仁三郎の文字にも驚かされたが、稲垣にはすみこの文字のほうがより強い衝撃を与えた。平 仮名で書かれた「てんごく」の4文字がそれであった。

明治16年生まれのすみこは、貧しい家に育ち就学できず、独習して読み書きできるのは平仮名だけ。すみこの字は、どれも一見、まるで子供が書きなぐったような字であった。

稲垣は「既成の書法、理屈に当てはまらない書。あえて言葉にするなら霊筆とでも言うほかない。普通の人間では絶対に書けるものではない」と絶賛した。

稲垣の目に止まった翌年、綾部のグンゼ本社にある「波多野記念館」で開催された大本の作品展に谷川徹三が訪れた。谷川は後に法政大学総長に就任、日本を代表する哲学者であると同時に帝室博物館(現東京国立博物館)次長、日本芸術院会員として美術にも深く携わった人物。

谷川は前年東京で開催された王仁三郎の耀盌展の機会を逸したことによる綾部・亀岡来訪であった。作品展会場から大本の綾部本部に戻ってさらに多くの作品に触れた。

すみこの作品を前にして谷川の足は止まり動かなかくなった。

「すみこ刀自の書といい、画といい、あの耀盌以上に素晴らしい。日本の書道史の上から見ても第一級」と折り紙をつけた。

谷川は、すみこに対し、弘法大師、良寛の書を引き合いに出し「あなたの書はこれらの人の書に勝るとも劣りません」と話している。

<写真:出口すみこ筆・自作短歌と自画像。「きおつよくひろくおほきくこまやかにあたたかみあるひとになりたき(気を強く広く大きく細やかに温かみある人になりたき)」>

すみこの手紙 〜北大路魯山人

出口直日の作陶 〜亀岡・天恩郷に登り窯〜

昭和23年1月、出口王仁三郎は「耀盌」と呼ばれる楽茶盌と書画多数を残し天界へと旅だった。王仁三郎没後2年を経て、その遺志を継承し瑞月窯が、その翌年には本格的な登り窯が天恩郷(亀岡境内地)に築かれた。

登り窯は京都東山五条坂・清水の名窯「柏山窯」を移したもので陶芸家・宇野三吾寄贈によるものであった。

王仁三郎が点じた「芸術の炎」は消えること無く妻・すみこ(二代教主)に、また長女・直日(三代教主)へと継承されていった。

登り窯と作業場も整えられ「花明山窯芸道場」という名の作陶場が開設された。そこには石黒宗麿(人間国宝)、金重陶陽(同)、金重素山、河井寛次郎、宇野三吾、小山富士夫など日本の陶芸界を代表する作家が数多く集い作品を残した。

直日に初めて陶芸の手ほどきをしたのは陶陽。手ひねりのぐい呑み100点を造り、陶芸への本格的な歩みが始まった。初めてろくろの指導をしたのは石黒宗麿であった。

直日は日本の伝統文化の実践を信徒に奨励し、自ら短歌、茶道、能楽、書道、絵画などいずれもかなりの研さんを重ねていた。

窯芸道場が開設されてから直日は時間を見つけてはそれまで未経験であった作陶に励んだ。陶陽の弟・素山が亀岡に移り住み直日の指導に当たるなど本腰を入れての作陶となった。とは言え直日にとっては、まったくの素人からの出発。指導者の言葉に素直に従い、ろくろに向かい、心のままに茶盌、水指、花入れとつくり続けた。

当時、すでに父・王仁三郎の茶盌も、母・すみこの書画も世の識者たちに認知され芸術品として不動の位置を占めていた。その血を引く直日の造ったものに対する評価がいかなるものになるのか、直日自身にとっても、それは未知であった。

というより直日にとっては自らがつくったものがどう評価されるかなど、想念の内には無かっただろう。ただ気持ちの向くままに作陶を楽しんでいたというのが実際のところだったろう。

直日の陶器、水墨画 〜「人陶一如」天稟の冴え〜

出口直日(三代教主)の造った陶器がいかなるものなのか。まだ評価を与える公式な場はなかった。

作陶を初めて十数年が経過した昭和39年、直日を知る陶芸家の進言により東京日本橋のギャラリー壺中居を会場として「出口直日作品展」が開催されることになった。同会場は大正年間創業で国内でも名門。同展は壺中居主催、日本陶磁協会後援、素人の作品展としては破格の扱いだった。

作品展を前に識者の目で今一度作品の客観的評価を、ということで田山方南(国宝監査官・文化庁主任文化財調査官など歴任)、黒田領治(日本陶磁協会常任理事・同協会発行機関誌「陶説」編集長)の2人が亀岡を訪ねた。

作品の印象を田山は機関誌「陶説」に次のように記している。

「箱から出されるものは、みな私の目に美しく映った。茶盌、鉢、水指、茶入、小壼、皿と、いずれも共通することは、作品におおらかさがあることだ。何か楽しんで造っている心がひそんでいる。(中略)先ほど(三代教主に)お目にかかった時の印象とこれら陶器の持つ味とが、そっくり一味和合するものが感じ取られて、なるほど、これこそ『人陶一如』ともいうべき境地かなとつくづく敬服してしまった」

水墨画について。

「いま眼底に去来するのは、すすきの墨画と芦の絵である。そしてそこに多年習練のたしかさがただよっている。前者には光悦蒔絵を思わせる線の強さがみなぎっている。後者は芦を折矢のように並べ、余白を中において、寒江独釣のような舟一つを上に描き、その空白は漂渺とした江岸の静けさを湛えている。今日これだけの簡素化した寂莫境を描き出す人があろうか。禅画に通ずる迫力を覚えた。陶芸といい、画技といい、まことに天禀の冴えが静かにしっとりと表現されている」

2人の手応えは十分であった。王仁三郎の血は、確かに直日へと流れていた。

東京・壺中居で個展 〜著名な作家・評論家が驚嘆〜

昭和39年、東京日本橋の壺中居で直日(大本三代教主)の作品が初めて広く世に問われる時がきた。作陶を始めてから15年。

作品展の会場には浜田庄司(陶芸家・人間国宝)、磯野風船子(日本陶磁協会常任理事)、白洲正子(随筆・評論家)、バーナード・リーチ(陶芸家)など当代を代表する陶芸家・評論家をはじめ松本清張、五味康祐など作家の姿もあった。

展示と同時に何点かは販売もした。初日午前中にほとんどの品に赤札がついた。同じ時に近くで個展をしていた棟方志功(版画家)は少し遅れて来場。自分が手に入れたいと思う品4点すべてに赤札がついており肩を落とした。しかし諦めきれない棟方は「三代さん(直日)は絵も素晴らしいですね。いつでも結構ですから、扇面の表紙にナデシコを描いていただくようにお願いして下さい」と関係者に依頼して会場を後にした。

当の直日は壺中居の店主に対し「こんなものを並べまして皆さんにえらいごめいわくをおかけしました」と小さくなっていた。そして会う人ごとに頭を下げ「人騒がせなことをいたしまして」と恐縮するのだった。会場入りについても「清水の舞台から飛び降るつもりの勇気を出して今日は伺わしていただきました」との心境だった。

作品を世に問うなどの心境とは無縁の直日にとって、個展の開催自体思いもよらないことだった。

加藤土師萌(ルビ・かとうはじめ 陶芸家・人間国宝)は一巡して「何という楽しい作品でしょうね、一つ一つを本当に楽しんで作っておられる。われわれ専門家には、とてもこのような楽しい作品は作れません。これは人ですよ、人格で作られるのです」と。

白州正子は後年、この作品展の印象を「直日さんの作品は、うぶな美しさにあふれており、久しぶりに本物に出合う心地がした」と記し、作品展後わざわざ亀岡まで直日を訪ねている。

日常にある茶道 〜「信仰即生活即芸術」目指し〜

出口王仁三郎の書画、茶盌から始まる出口一門の作品の特徴のひとつは、一般の作家と違い最初から美術品、芸術作品として人々に真価を問うために作ったものではないという点。売買を目的としていないことは言うまでもない。

信徒に乞われるままに記念の品として与えることが大半で、王仁三郎、すみこは、訪れた信徒宅で何十点、時には何百点もの書をしたためることもめずらしくなかった。

直日自身は自ら焼いた陶器を茶室で使うことが喜びでもあった。茶室に限らず、食器として皿、小鉢など日々の食膳に供された。あくまでも使うことを目的として作ったものであり、いずれも飾ることを前提とした品ではなかった。

熱心に茶道に取り組む信徒がいれば励ましも込めて惜しげ無く与えた。それは出口の家の特徴でもあった。それを裏付ける直日の言葉がある。それは王仁三郎と耀盌について次のように。

「私たちの家のくせで、いいとおもうものから先にあげるでしょう。始めのころに(王仁三郎が)あげた方には、いいのがいってます」

「芸術は宗教の母」と芸術を位置づけながら同時に「芸術と宗教の一致」を目指し、さらに「信仰即生活即芸術」を説き、芸術が日常生活と一体となったあり方を理想とした。

その具体的実践のひとつが「茶道」。直日は若いころから茶道に精進し、自らも多くの人を育て導いてきた。綾部、亀岡の聖地にはそれぞれ本格的な茶室が建てられ、大本の中でお茶は非日常の出来事ではない。

一門の品々 海を渡る 〜パリでの展覧会 開催決定〜

出口王仁三郎を柱とする一門の作品について国内での評価は時の経過と共に高まっていった。とは言えそれは日本という限られた範囲での話。「美に国境はなく、美は世界共通のもの」との理念に基づき、海外で紹介できないものかと考えた。そしてヨーロッパに一人の大本本部職員を派遣。作品の写真を携え、美術関係者などと交渉を重ねた。

それは夢想とも言える行為だった。アジアの東端日本からやってきた「宗教関係者」が、海外でまったく無名の人物の作品を紹介したいというのである。しかし王仁三郎の耀盌をはじめとする一門の作品への反応は悪くなかった。

パリのセルヌスキ美術館長・ヴァディム・エリセエフは作品の写真を見て「日本を訪れ現物を見た上で開催を決定したい」とまで言った。同館長は昭和45年当時、ヨーロッパ美術館長会議の議長を務めるなど当地における美術界の重鎮の一人。当時日本国内で開催されていたフランス美術の展覧会の多くは同氏の手によってなされていた。

昭和46年10月、エリセエフ館長は大本を訪れ、直に作品を目にした。

「印刷物や写真で見た私のイメージは間違っていなかった。この展覧会をパリで開催すれば大変すばらしいことになる。ぜひ私の美術館でやらせてほしい」と。また「ヨーロッパでは、宗教といえば悲しみを与えるものという観念がある。しかし、この大本の作品のどれもが、よろこびで満ちあふれている。私は、宗教は人々の心によろこびを与えるものであることを、この作品展を通してヨーロッパの人々に知らしめたい」と熱く語った。

書画を先に見た後、王仁三郎作の茶盌・耀盌を実見。耀盌を目にした氏は嘆声をあげ、驚きの眼差しでじっと眼を凝らした。それは展覧会開催への確信を得た瞬間でもあった。こうして作品群は芸術の都・パリに渡ることが決定した。

セルヌスキ美術館 〜パリ市民 耀盌にくぎづけ〜

夢は現実となり大本の作品群は海を渡りパリに到着した。作品展の名称は「出口王仁三郎およびその一門の芸術展」。会場はセルヌスキ美術館。

主催はパリ市と同美術館、後援はフランス文化省と日本外務省。駐仏日本大使館と日本航空の協賛となった。パリ市、フランス文化省の了解を得るには大本の自力だけでは難しく成立の背景にはヴァディム・エリセエフ館長の関係当局への働きかけがあった。

「今日の世界において他に類を見ない精神的に高い次元の芸術」と評価する一連の作品に対する氏の情熱と関係者の努力が、展覧会開催に向け、見事な環境を整えた。開催期間は当初6週間の予定であったが打ち合わせの段階で延長が決まり2カ月間と決定。

果たしてエリセエフ館長の評価通りの結果が得られるのか、関係者は一抹の不安と期待を交錯させながら作品展初日を迎えた。

初日、一般公開の時間はわずか4時間であったが、約1000人が入場。関係者一同を安心させた。館長の読み通りの作品展となった。

ル・モンド、フィガロをはじめとするフランス国内外の有力な新聞社、美術誌の記者、通信社特派員など期間中に160人が同展を取材に訪れ、各メディアを通して報道された。

ル・モンドはすみこ(二代教主)の墨絵「姫だるま」をカットに添えて次のように論評。

「茶道は厳格なものであり、使われる茶盌は簡素で飾り気のない色調を用いなければならないという固定観念がわれわれの頭の中にある。が、このほどセルヌスキ美術館で開催されている“野趣ゆたかな”茶盌を見て以来、われわれの考えは大きく変った。それらの作品は、静寂ではあるが、一面華麗でもある。あたかも“ボナール”や“ルノアール”が描いた、感覚的な桜やバラのようにあざやかである」

パリ市民の目をいちばん惹いたのは、やはり王仁三郎作の耀盌であった。

鮮やかな色彩が注目を集めた

パリの波紋 各国へ 〜作品展 開催要請相次ぐ〜

パリでの作品展は、後に大きな波紋を巻き起こした。

総勢1万1千人超が入館。開催したセルヌスキ美術館は、東洋美術展示においては、ギメ美術館と並びフランス国内屈指。過去において日本の作家では富岡鉄斎、雪舟、仙崖などの作品展を行っている。しかしエリセエフ館長は「今回ほどの盛り上がりと鑑賞者を深く感動させることはなかった」と激賞。

フランスのみならずヨーロッパ各国をはじめアメリカ、東洋の人々の目にも作品は触れた。その中には有力美術館の館長、美術関係者も多数いた。著名な美術関係者からも「ボナールやピカソ、ルノワールの作品を凌駕するもの」と高評価を得た。

大本側にとってパリでの作品展は夢の実現であり、関係者の努力の末にたどり着いた終着点のはずであった。しかし作品を目にした美術関係者から「この芸術展をぜひ自国で開催したい」という声が相次いだ。大本にとっては予想だにもしない展開となった。

それらの要望に対して、セルヌスキ美術館長であると共にヨーロッパ美術館長会議の議長でもあるヴァディム・エリセエフ氏の全面的な後押しがあった。

各国の要望を受けて三代・直日は要請に応え「ぜひとも進めるように」と開催に強い意志を表明した。パリでの展覧が終了した時点では、フランス国内の二つの美術館をはじめヨーロッパ5カ国の国立美術館から開催の要請が入っていた。海を越えた米国からの声も届いていた。大本は一切広報・宣伝をすることなくヨーロッパの美術関係者の「確かな目」が次々とつながり太い線を結んでいった。

日本に持ち帰り手続きと準備を終え、まずはフランス国内・ブザンソン国立美術館、マルセイユ市立美術館の二カ所は期間も決定した。

こうして「終着点」となるはずだったパリでの作品展は「始発点」となり大きな波紋を広げていった。

仏最古の美術館で 〜耀盌の故郷 亀岡、綾部へ〜

パリに始まった作品展は同じフランス国内のブザンソン国立美術館に引き継がれ昭和48年1月5日から2月11日まで開催された。同美術館はフランス国内最古で200年の歴史を持つ。ブザンソン市は20の美術館を持つ文化都市。美術館宣伝用の掲示板には地元が生んだフランスを代表する写実主義の画家クールベと並び耀盌のポスターが貼られた。

同市で日本の作品が展示されるのは初めてのことで地元の新聞は「清澄な朝、春探し、王仁三郎と共に日本がやってきた」と大きな見出しで同展を紹介。

同館のクリスチャン・マロンデ館長は管下の小学校から全大学にいたるまで「日本の美術展を開くので全員見に来るように」と手紙を出し来館を薦めた。そのため一日平均150人の学生・児童が団体で訪れ、館長自らが作品の解説をするほどの熱の入れようであった。

ここでもパリ同様の反響を呼び、期間中の入場者は8千人を超えた。その後、会場はマルセイユの市立考古学博物館、ニース市立マッセーナ美術館と場所を変えながら展覧を続けていった。各国の美術館からの要請は相次ぎ、次回開催場所の選定に苦慮するような状況になっていた。

関係者は次回開催をスペインのプラド美術館からの強い要請を受け、話し合いを進めていたが、直前に劇的な政変発生により延期となった。

参観者の中には「耀盌の故郷を自分の目で確かめたい」など作品が生まれた背景に興味を持つ人も少なくなかった。

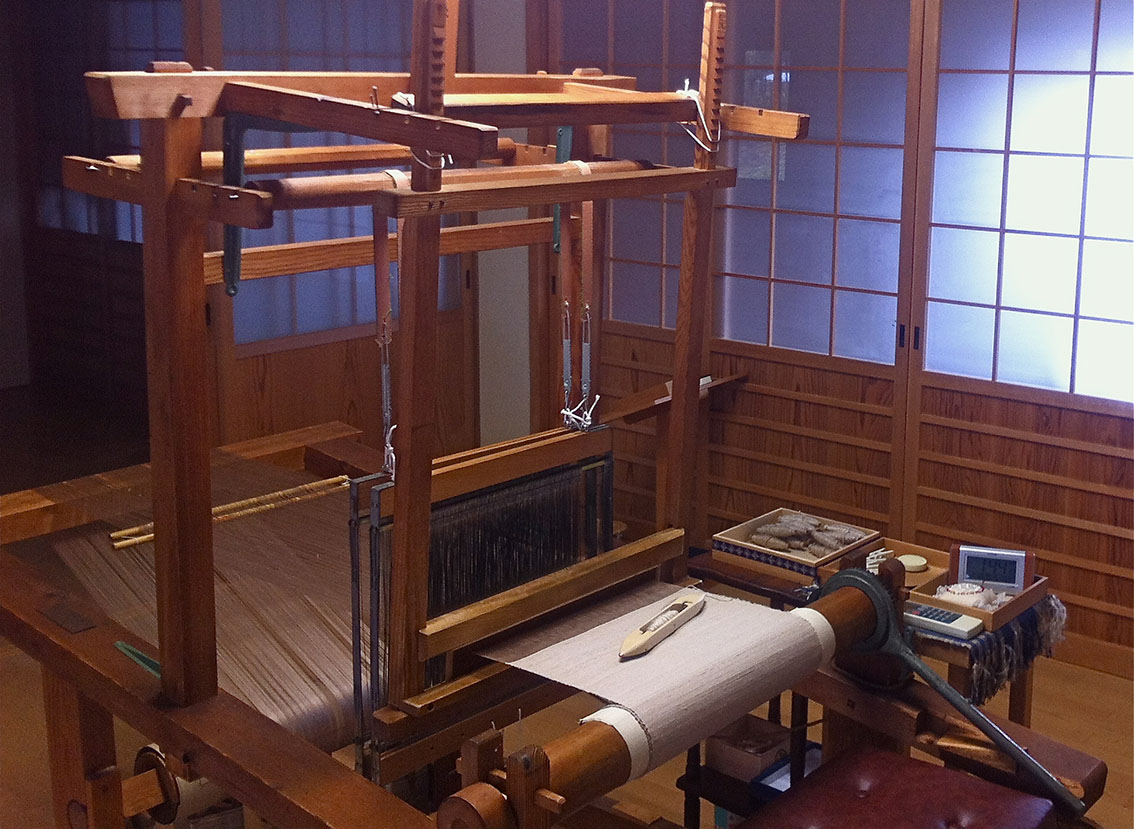

パリで作品を初見し「私はたちまちそこに展示された作品のとりこになってしまった」というブザンソン国立美術館長マロンデ氏は昭和49年、44人の団体で亀岡・綾部の大本本部を訪問。能楽鑑賞、野点席での喫茶、陶芸場や機場の見学を通し「大本の芸術は、単に専門家の作品を鑑賞するだけのものでなく、このように、たえず創造がなされているところに意義がある」と、その活動を評価した。

英国 世界のひのき舞台 〜47日間7万8千人が来場〜

パリ展以来、回を重ねるごとに出口王仁三郎一門の作品展を要請する声は増え続けた。その中にはロンドンのビクトリア・アンド・アルバート国立美術館も。同館は大英博物館とともにイギリスが世界に誇るミュージアム。同館で展示されることは作品への確かな評価認定となるもので、大本の関係者から思わず「万歳」の声があがった。

こうしてフランス国内5カ所に続き作品はドーバー海峡を越えイギリスへと渡った。

主催はロンドン市。開催を前に美術館から関係者に案内状を発送。過去の統計から開会式来場者を300人と館側は推測。前評判の高さを考慮し念のため500人分の用意をした。ところが蓋を開けると1500人がつめかけ、美術館関係者を驚かせた。

パリを皮切りとしてフランス国内各地での開催を通じてメディア、また口から口へと伝わったこと、またパリのヴァディム・エリセエフ館長の後押しも奏功していた。

ウェークフィールド展覧会部長は開会式で「私がこのロンドン展主催のイニシアティブをとり、その責任者となったのは、王仁三郎作品の不思議な魅力にとりつかれたからである。真実私の魂は、王仁三郎作品によって深く感動させられた。これほどの感動をおぼえたことはこれまでになかった」と挨拶。

開会式の様子を翌日伝えた地元有力紙イブニング・スタンダードは「あの混雑のために十分に鑑賞ができなかった人たちや、入りきれなかった人たちは不平をいうかもしれないが、それは少しも大本関係者の責任ではない。むしろ騒々しくした西洋人のほうが恥ずかしい。あの芸術展に込められた鎮魂や静寂の境地をこそ学ぶべきであって、深く反省すべきである」と伝えた。

47日間の開催期間中、約7万8千人が来場・鑑賞。入場者の数もフランス国内での作品展に比べ圧倒的に多かった。

欧州から米国へ 〜協会で世界初の神道祭典〜

イギリスのビクトリア・アンド・アルバート国立美術館からオランダのロッテルダム(入場者2万5千人)、ベルギーのゲント(同9千人)と会場を移しながら王仁三郎一門の作品展は継続した。

ヨーロッパ8会場で約2年間に渡っての作品展を終了し、昭和50年3月、米国に移動。ここでは有史以来初の出来事が発生した。

医師からアーティストとなり彫刻や絵画で多くの作品を残したフレデリック・フランク氏が作品展の企画を行なった。ロンドンで作品を見て感銘を深めていた同氏は「人の運命は神秘的なもの」と感じ、開催に向けて動き始めた。

「この作品展は普通一般の美術館でしたのでは月並みと感じ、ニューヨーク市の聖ヨハネ大聖堂との交渉を」と思いついた。

同聖堂はイギリス国教派のアメリカにおける総本山。開催意図を聞いたJ・P・モートン聖堂長は快く了解。ヨーロッパ各地では美術館を会場として展示・紹介してきたが、米国では、関係者の意表をつく「教会」での開催が決まった。

それまでのどの会場でも無かったセレモニーがヨハネ大聖堂では持たれることとなった。それは神道形式による「作品展開催奉告祭」である。

中央最奥祭壇のキリスト像の前に八足(3段の神饌台)を設置。その前で神道の祭服をまとい祭典を執行。キリスト教会で世界最初に行われた神道祭典である。「芸術は宗教の母」「万教同根」の教えが具現した瞬間でもあった。

王仁三郎をはじめとする一門の作品への評価は米国でも同様で地元ニューヨークタイムズなどが取り上げた。

その後、米国・ブロックトン、ショトークワ、カナダ・ビクトリア、米国・サンフランシスコで開催され、パリ以来、3年3カ月の旅を終え、海外作品展は無事に完結。世界各地のひのき舞台で出口一門の作品は高く評価された。

開祖の糸引きから連錦と 〜神事としての機織り〜

パリの大本作品展から40年の歳月が流れた。この間に三代・直日、四代・聖子は天界へ帰り、現在は五代(当代)・出口紅の時代を迎えている。

時は流れ世は移ったが、大本での「芸術」の萌芽は、この間も絶え間なく続いている。

平成17年の王仁三郎生誕日、三代教主の時代に作られた「窯芸道場」は所を変え、綾部・梅松苑に移された。

さらに翌平成18年3月には「宗教即芸術即生活」の良きモデルとなることを念願し、当代教主の構想により「つる山みろく村」が綾部神苑の一角に〝開村〟された。その柱となるものは機織り、陶芸、菜園。教えの礎となる「火、水、土のご恩」の実践の場として大切な意味を持つ。

当連載では陶芸、書画を中心として紹介してきたが、まだ触れていないものが一点ある。それは「織物」。

大本の中で機織りは特別な意味を持ち、開祖の糸引きに始まり二代、三代、四代、五代と「重要な神事」として継承され、守られてきている。芸術の枠で収めきれない深い意味を持ち、他と一線を画すのが機織りである。

二代教主の時代に始められた織物は「鶴山織」と命名され、長い歴史を持つ。織りは古来より伝えられる手織機を使い、糸は植物を染料とする「草木染」という手法が用いられている。

しかし織りが確立するまでには、色止めの方法が分からないなど苦労もあった。試行を重ねる中、二代教主が啓示を受け、綾部境内地に湧いている鉱泉につけることで色止めに成功するという逸話も残されている。

現在、みろく村の一角では藍、ムラサキ、ベニバナなど染めの原料となる植物が育てられている。また当代教主により、三代教主によって発見されたコノハナザクラを使い、それまでにない色を作り出すなど、鶴山織は今も進化を続けている。

「乱れたる世界の糸をほどきつつ平和の機をわれはおりゆく」

生前、二代教主が詠んだ歌である。

その心は、今も変わらず当代教主に継承されている。

善意と自然に育まれ 〜絶えず創造 美の系譜今へ〜

本年2月、大本は開教120年を迎えた。歩み来し道程を振り返る時、歴代教主・信徒の尽力もさることながら、綾部・「大本協賛会」、亀岡・「出口王仁三郎翁顕彰会」など、地元市民の温かい支援・協力があっての現在の大本である。

昨年末から年始にかけ1カ月間に渡って開催された「出口王仁三郎一門展」「 企画展・亀山城と大本」。2会場には市民を中心に、のべ8792人が来場。両聖地での本年・七草粥には4千人以上の綾部・亀岡市民が入席。大本は地域に支えられながら、120年からの一歩を踏み出している。

多くの善意、そして綾部・亀岡、両聖地の美しい自然環境に育まれ大本の中で独特の美・芸術は形成されてきた。

当連載で既述したが、大本に来苑したマロンデ・ブザンソン国立美術館長(当時)は大本の芸術を「たえず創造されているところに意義がある」と評した。この言葉通り、大本の芸術は、今も絶えず創造されている。

三代・直日が多くの焼き物を残したように、現在は当代・紅の手になる陶器が数多く生みだされている。

初窯からの作品を見てきている森孝一・日本陶磁協会主任研究員は当代教主の作品を以下のように評す。

「五代教主の作品を目にした時、正直驚きであり衝撃でした。それは作家、芸術家と言われる人のものとは違う。技術とか意識とかを超えた作品と言えるでしょう。純粋で高い魂が、そのまま作品に映し出され、相対すると自分の気持ちが清められます。凄いものができているというのが率直な感想です」

耀盌完成から67年。美の系譜は今もしっかりと大本に息づいている。

洋の東西を問わず、宗教からは多くの芸術が生まれてきた。絵画、彫刻、音楽、建築-。宗教を母体として創造された作品は数知れない。亀岡、綾部両市を拠点とする宗教法人「大本」も教祖・出口王仁三郎をはじめ、歴代教主が陶芸、書画、織物などで多彩な作品を生み出してきた。芸術文化活動は大本の根幹の一つでもある。2012年の開教120年に合わせ、大本ゆかりの作品を紹介する。

(著:田辺謙二 大本120年記念事業事務局主幹 「京都新聞」平成23年11月から「大本と芸術」と題して17回連載)